12, Enero 2021

Candela Yatche: La belleza es una construcción social

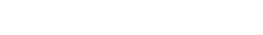

Candela Yatche, licenciada en psicología, lidera el proyecto Bellamente, una fundación que promueve la aceptación social de la diversidad corporal, sexual y de género. En esta entrevista, comparte su visión sobre la autoestima, la violencia estética y el rol de los medios y las redes sociales en la perpetuación de estereotipos de belleza.

—¿Cómo definirías la autoestima y qué impacto tiene en el bienestar físico y mental de las personas?

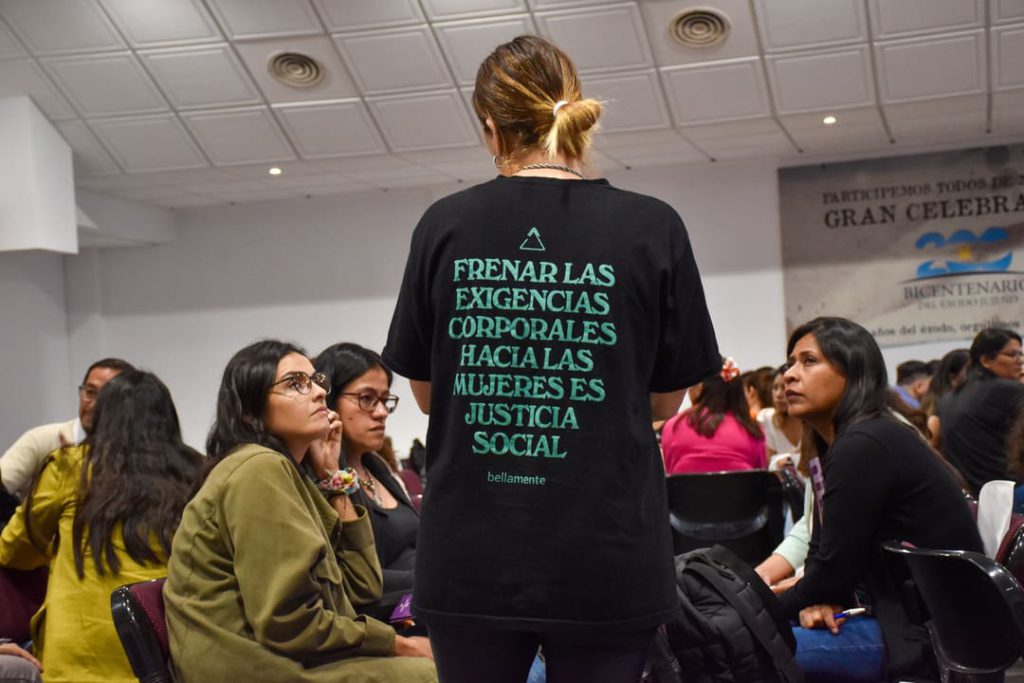

—Autoestima es cómo las personas pensamos, nos sentimos y actuamos respecto a nosotros mismos. Su impacto es enorme. Muchas creencias negativas sobre nuestra persona nos limitan en cómo actuar. Nos quedamos con ganas de probar situaciones y experiencias, de dedicar nuestra vida a lo que queremos. Pero además, la carga emocional negativa que trae una autoestima baja es muy dañina para nuestra salud mental.

—Al hablar de belleza, ¿cuáles son los mitos más perjudiciales que considerás necesario derribar para fomentar una sociedad más inclusiva?

—Un mito muy peligroso es el de la salud sinónimo de belleza. Considerar que los cuerpos que se acercan al ideal de belleza gozan de mejor salud es la puerta de entrada para que mucho hate se disfrace de preocupación por la salud de las personas. La realidad es que no se puede descifrar el estado de salud de una persona con solo mirarla.

No hay estándares de belleza sin sociedad. Los medios de comunicación, así como las redes sociales, los comentarios interpersonales, las instituciones, son agentes de reproducción de estos ideales.

—¿Qué es la violencia estética?

—Esther Pineda es una activista venezolana que acuñó el término de violencia estética y la define como las narrativas, representaciones y prácticas que presionan a las mujeres a cumplir con el canon de belleza impuesto; hace referencia a las formas de discriminación y exclusión contra aquellas que no satisfacen ese estereotipo de belleza, al mismo tiempo que incluye las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que se derivan de este tipo de mandato y discriminación.

Esther nos dice que es una de las formas de violencia sexista más universal, porque afecta a la mayoría de las mujeres del mundo. Se sigue valorando socialmente más a las mujeres por su belleza, y hostigándolas más cuando no cumplen los ideales.

“La belleza es una construcción social. El rol de la cultura y la sociedad es primordial”.

—¿Qué papel considerás que juegan las redes sociales en la difusión de estándares estéticos?

—Las redes sociales son agentes transmisores claves. Tienen una función idéntica a las revistas y los medios de comunicación clásicos, ya que bajan mensajes explícitos e implícitos sobre la belleza y su importancia.

La diferencia de las redes que las hace aún más peligrosas es que nos permite ser prosumidores (es decir, consumidores y productores también). Antes veíamos gente photoshopeada en tapas de revista, y después los álbumes de fotos familiares nos mostraban verdadera representación de la diversidad corporal que existe en el mundo. Hoy vemos a nuestros familiares, amigos y conocidos en redes, y no somos conscientes del nivel de distorsión que esas imágenes pueden haber tenido. Existen cuentas activas (y con mucho engagement) de modelos creadas con inteligencia artificial sin ir más lejos.

—¿Cuáles son los principales desafíos de ser activista en temas de diversidad corporal e imagen en un entorno donde aún prevalecen estereotipos rígidos?

—Uno de los mayores desafíos en esta labor es enfrentar la omnipresencia de los ideales de belleza hegemónica que, aunque están empezando a cuestionarse, todavía afectan profundamente tanto la autoestima como la identidad de las personas. Al promover la diversidad corporal, es común recibir resistencia o malentendidos; algunos interpretan la causa como una apología de la obesidad o falta de cuidado personal, lo cual es incorrecto.

Bellamente impulsa una noción integral de salud que enfatiza la conexión entre lo físico, emocional y mental, tratando de desligar la idea de salud de los imperativos de delgadez. Además, el activismo en diversidad corporal se enfrenta a la presión cultural de conformarse a normas estéticas en medios, redes y espacios públicos, lo que nos exige replantear estas normas para abrir la puerta a una representación plural que no imponga restricciones a los cuerpos que vemos y valoramos. En este camino, el activismo requiere perseverancia, y un enfoque en la educación, las políticas de inclusión y el trabajo constante con medios de comunicación y redes sociales para evitar la reproducción de estereotipos.

—¿Cuáles considerás que son los elementos clave para construir una sociedad más abierta a la diversidad corporal?

—Para construir una sociedad que abrace la diversidad corporal, es esencial educar y sensibilizar desde edades tempranas sobre la aceptación del propio cuerpo y el respeto por el de los demás. Esto incluye desafiar las representaciones tradicionales y promover la presencia de cuerpos variados en los medios. Las iniciativas que empoderan a las personas, como talleres, charlas, y contenido educativo, también son cruciales. Bellamente, por ejemplo, se centra en ofrecer herramientas para cuestionar estereotipos de belleza y promover una cultura del “vivir y dejar vivir”, valorando a las personas más allá de su apariencia física.

Finalmente, es vital fomentar espacios donde las personas se sientan cómodas para expresar sus experiencias sin temor a ser juzgadas, generando un entorno que respalde el bienestar emocional y psicológico. En resumen, el cambio debe involucrar acciones concretas en el ámbito educativo, mediático y social, y sobre todo, la promoción de una perspectiva de salud que abarque el bienestar completo, no solo el físico.

“Para construir una sociedad que abrace la diversidad corporal, es esencial educar y sensibilizar desde edades tempranas sobre la aceptación del propio cuerpo y el respeto por el de los demás”.